Il Teatro del Soldato durante la Grande Guerra

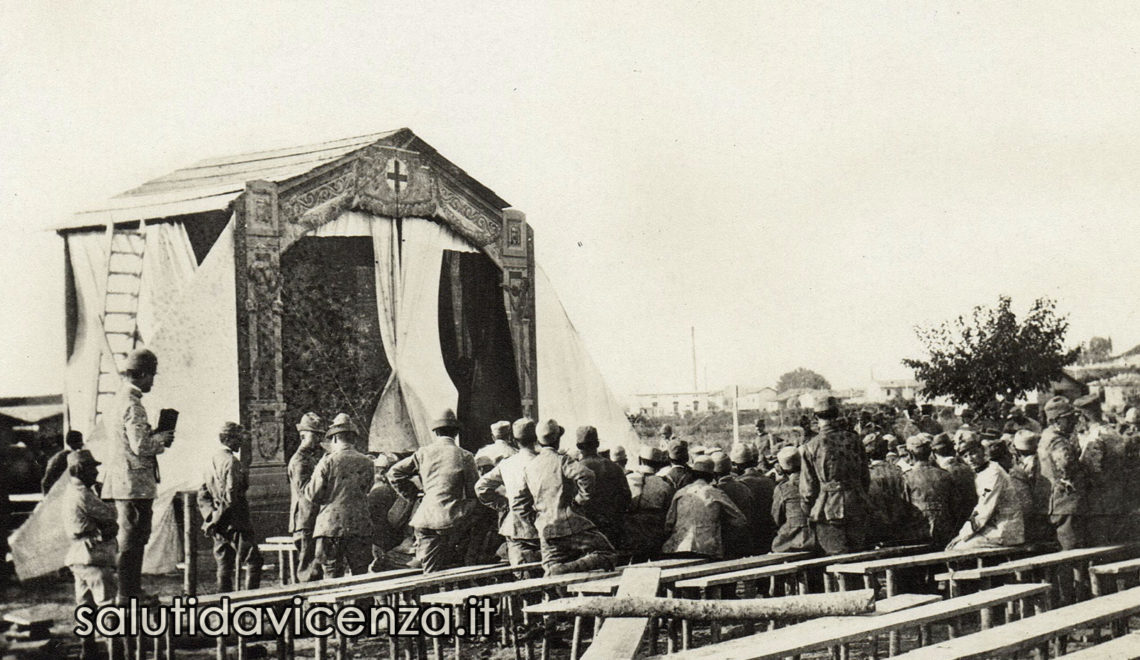

Il Teatro del Soldato fu un’iniziativa organizzata dal Regio Esercito, tale da rivelarsi un tentativo per riportare i combattenti alle abitudini civili perse durante il conflitto.

La sua introduzione avvenne nell’estate 1915, agli albori della Grande Guerra, con una serie di spettacoli ripetuti per tutto l’arco temporale del conflitto.

A fruirne furono le truppe dislocate nel territorio per la difesa dei confini e costrette per lunghi periodi nelle baracche o in trincea.

Testimonianze sulle precarie condizioni di vita sono documentate in molte pubblicazioni, estratte, a loro volta, dalle pagine dei diari di trincea oppure dalla corrispondenza militare.

Tra le divulgazioni uscite sui quotidiani dell’epoca vi sono quelle del giornalista Baccio Bacci, il quale riporta ne “La Lettura” (Corriere della Sera) toccanti considerazioni:

“Uomini che vivono immersi in un’atmosfera di tragedia sempre più grande e crudele, si disabituano alla vita normale, si scostano dal mondo e talvolta sì bruscamente che le ricordanze serene e quiete non sanno riavvicinarveli.[…]

La battaglia offusca la mente, togliendo la possibilità di sapere, di vedere, di sentire e la lenta agonia della trincea, dinanzi alla quale si appiattano, simili a spettri, dubbi angosciosi, stordisce il soldato.”

Anche l’ambiente delle retrovie fu descritto nei racconti dei militari, composto non solo dal tradizionale apparato logistico, ma anche da servizi studiati per risollevare il morale dei combattenti.

Fondazione del Teatro del Soldato e dei circoli ricreativi

L’istituzione delle prime Case del Soldato al Fronte è attribuita a padre Giovanni Minozzi, cappellano militare, che dedicò tempo e sacrificio all’impresa.

Obiettivo della Casa del Soldato era distogliere dall’alcool e dai postriboli i militari, attraverso un congedo provvisorio, con turni di riposo variabili.

L’intento di padre Giovanni Minozzi era allestire spettacoli teatrali, audizioni musicali e impartire corsi di scrittura agli analfabeti.

Don Minozzi riuscì nello scopo, ricevendo apprezzamenti dal Comando soltanto nell’agosto 1916, mentre in dicembre gli fu commissionata la direzione dei circoli in tutta Italia.

In poco tempo la rete della Casa e Teatro del Soldato s’infittì, grazie anche ai finanziamenti provenienti da privati e da alcune società industriali.

Particolare fortuna ebbe la Casa del Soldato di Vicenza che fino al 1918 registrò più di un milione e duecentomila presenze!

Un gran numero di uomini frequentò le sue sale di accoglienza, dedicando tempo alla corrispondenza con i propri cari.

Furono inoltre allestiti oltre trecento spettacoli teatrali durante tutto il periodo del conflitto e venne offerta un’infinità di consulenze sanitarie e legali.

L’ambiente comprendeva un salone per la lettura fornito di buste, carta da lettere, cartoline e altro occorrente per scrivere, messo a disposizione dei militari.

Il servizio postale prevedeva una speciale franchigia, per cui, le spese di tutta la corrispondenza proveniente dalla zona di guerra erano a carico del destinatario.

Il repertorio al Teatro del Soldato

Al Teatro del Soldato si proiettarono anche le prime pellicole cinematografiche (in 25 sale del territorio di confine), oltre a vari spettacoli ed esibizioni di magia.

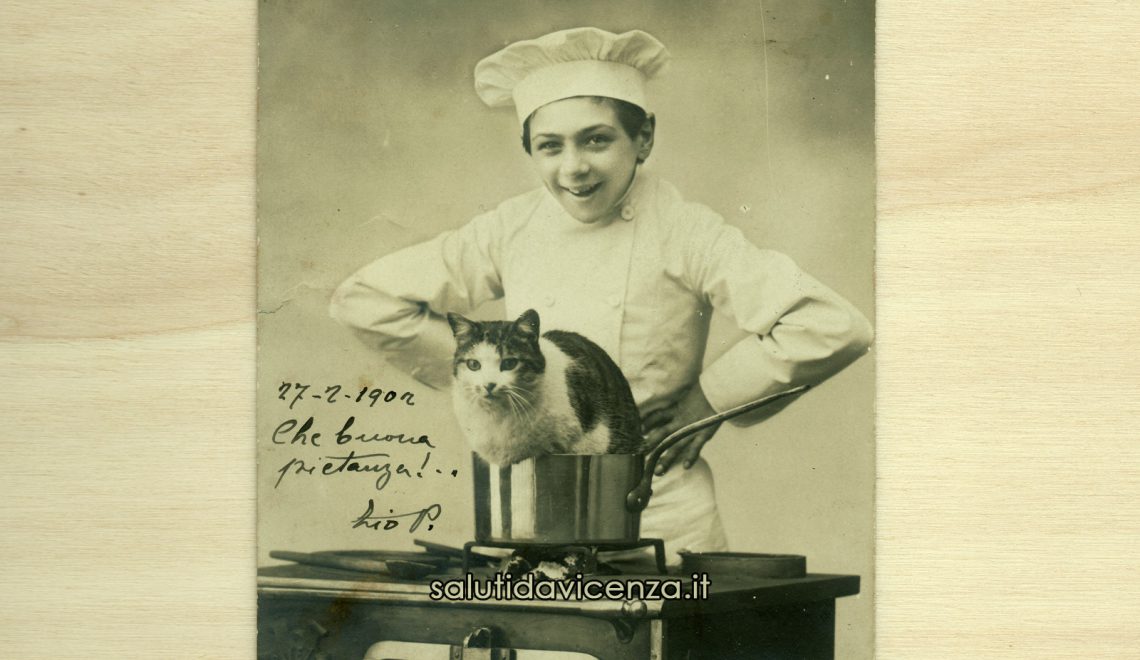

Molto apprezzate erano pure marionette e burattini costruiti dai soldati in trincea durante i rari momenti di riposo.

Così, nelle retrovie si improvvisavano teatrini, durante i quali si recitavano poesie, canzonette e commediole, dando vita ad un vasto repertorio teatrale.

Treviso, Vicenza, Padova e Verona divennero importanti centri di ricreazione ed istruzione del Veneto per i molti soldati in rientro dal fronte.

L’esempio della Casa del Soldato a Vicenza

Esiste un’ampia documentazione sui successi e fallimenti dell’istituzione vicentina, ed è raccolta in un manoscritto.

Grazie ad esso è possibile rilevare entrate e uscite economiche della Casa, prima struttura qualificata in Italia, ottenuta con il consenso della Chiesa e del Comando Supremo Militare.

Portavoce e sostenitore della proposta fu il Vescovo Ferdinando Rodolfi, che in un comunicato espresse il suo marcato compiacimento:

“Anche di questi cari figliuoli mi sono occupato nella prima circolare di guerra datata 26 maggio 1915, raccomandando ai parroci di istituire un apposito ufficio di segreteria per la corrispondenza dei soldati; in seguito si sono aperte parecchie Case del Soldato nei locali dei circoli cattolici ed altre opere affini furono da noi istituite e coordinate.”

L’orazione del vescovo influenzò la coscienza cattolica vicentina e in breve tempo sorsero Case e Teatri del Soldato a Bassano, Thiene, Schio e Noventa Vicentina (sede del 9° Reparto Mitraglieri).

Altre furono organizzate ad Anconetta (1918-presso il convalescenziario della Sesta Armata) e a Torri di Quartesolo, nei locali di Villa Clementi, già ospedale militare della Quarta Armata.

A Vicenza gli alleati americani insediarono alcuni componenti della Young Men Christian Association (YMCA) nella ex-caserma dei Cavalleggeri, lungo il Viale della Stazione.

Tale istituzione fu attiva dal novembre 1918 fino all’aprile del 1919.

Ma la Casa del Soldato che registrò maggiore affluenza fu quella nei pressi del Ponte San Michele; sede del “Circolo Santo Antonio”, inaugurata il 15 luglio 1915 e prima in Italia.

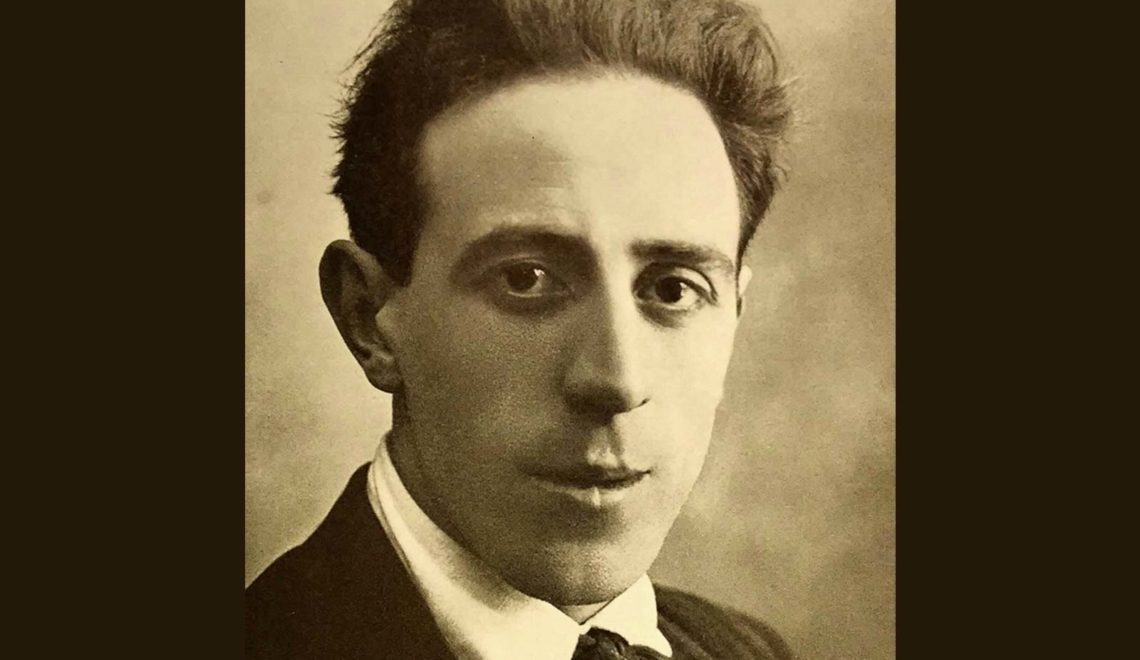

Presieduta da Giacomo Rumor, indiscusso leader cattolico vicentino, la Casa era in grado di fornire tutti i servizi necessari al combattente.

Il comitato era composto dal vice-presidente Cav. Giuseppe Turolla, dal segretario Giovanni Beltrame e da Primo Piovesan che, con il prezioso supporto del parroco dei Servi Don Apollonio Davia, organizzò vari spettacoli al fronte.

Le sue sale di lettura erano adibite alla corrispondenza; gremite a tal punto che l’esterno della struttura fu attrezzato con tavoli per soddisfare l’afflusso dei soldati.

Verso la fine della guerra e la chiusura dei circoli ricreativi

Inizialmente seguita da giovani cattolici, la Casa del Soldato di Vicenza fu meta costante di Padre Minozzi, che giunse in città per verificarne il mantenimento e la situazione economica.

La gestione dei fondi e dei finanziamenti era infatti un problema ricorrente, spesso diffuso anche in altre sedi.

Provvidenziali furono i solleciti di Giacomo Rumor ai Reali d’Italia, i quali sovvenzionarono l’opera con generose offerte in denaro.

Rilevante fu il contributo di Lire 1500 da Vittorio Emanuele III, che ricevette in gratitudine la Bandiera realizzata dalle donne Vicentine e benedetta dal Vescovo Rodolfi il 31 agosto 1918.

La Prima guerra mondiale giunse al suo epilogo nel novembre con la firma degli accordi di pace internazionali, convenuti a Villa Giusti, Padova.

Contemporaneamente, alcune Case e Teatri del Soldato furono convertite ad uso civile, mentre altre furono lasciate in perenne stato di abbandono.

A Vicenza l’opera condotta dal comitato cattolico presieduto da Rumor chiuse i battenti il 21 dicembre 1918.

Bibliografia

- Giuseppe de Mori, “Vicenza nella guerra 1915 – 1918” Edizioni Tipografiche Rumor, 1931

- Emilio Franzina, “Casini di guerra” Gaspari Editore, 1999

- Giuseppe Musumeci, “la Grande Guerra nelle retrovie” Edizioni Rossato, 2007