Teatro Eretenio e il fascino segreto di una storia senza tempo

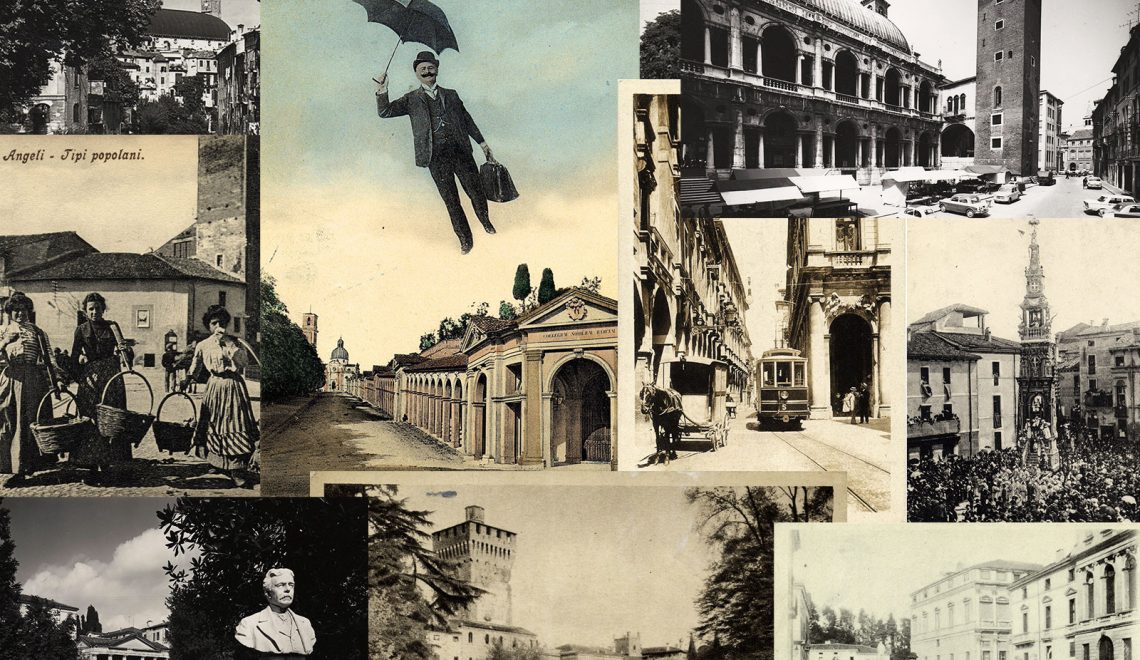

Viaggio nel tempo con le mie letture, trovando sempre interessanti notizie, come la storia singolare del Teatro Eretenio.

Penso quindi a tracciare le origini, gli spettacoli e i nomi dei grandi compositori che contribuirono al successo del teatro vicentino più amato.

Breve introduzione al Teatro Eretenio

Lo storico edificio lambiva la contrada che dal Ponte Furo sale, con breve dislivello, al centro storico di Vicenza, affacciandosi sulle le rive del Retrone.

Le origini del toponimo sono riconducibili al nome dal sapore classico, come ama definire Giarolli (Vicenza nella sua toponomastica stradale, 1955), del corso d’acqua un tempo chiamato Rerone, Edrone ed Ereteno.

Al teatro, costruito nelle immediate vicinanze del fiume, fu dato il nome “Eretenio” e presto raggiunse notorietà per una serie di presenze eccellenti e spettacoli di altissimo livello.

Purtroppo è documentata la scomparsa di altri importanti locali, come il Teatro delle Grazie della famiglia Tornieri, costruito nel 1711 in contrà della Racchetta al Pallamaio, distrutto nell’incendio del 24 settembre 1783.

Anche il Teatro di Piazza, costruito in contra’ Pescherie Vecchie e adiacente alle industrie per la garzatura dei panni, era a rischio d’incendio.

Temendo il peggio per la vicinanza alla fabbrica, una commissione costituita da Girolamo Giuseppe di Velo, Francesco Quinto, Alvise Trissino, Girolamo Muttoni e Guardinello Bissari conclusero l’acquisto del Teatro di Piazza il 3 maggio 1777 per 2600 ducati.

La deputazione provinciale, sulla base degli esiti ottenuti da una perizia tecnica, concesse la costruzione del nuovo teatro in una sede più sicura.

Il progetto del Teatro Eretenio

La commissione ai lavori assegna ad Ottavio Bertotti Scamozzi, erede virtuoso dell’architetto rinascimentale Vincenzo Scamozzi, il compito di realizzare il progetto.

Reduce da imponenti opere nel vicentino come Palazzo Franceschini-Folco, Villa Franceschini Pasini ad Arcugnano, Ottavio Bertotti Scamozzi accetta l’incarico e prepara un progetto per il nuovo edificio.

Ma la realizzazione del Teatro Eretenio comporta un impegno diverso rispetto alle fatiche precedenti.

Bertotti-Scamozzi, infatti, deve affrontare lo scomodo pendio sul bivio delle contrade nonché la difficile costruzione del palcoscenico, così vicino al corso fluviale.

Quindi il modello del Teatro Eretenio trova armonia con Palazzo Civena Trissino senza notevoli variazioni e cinque arcate dalla superficie in bugnato gentile, intervallate da medaglioni con il profilo dei grandi drammaturghi Sofocle, Trissino, Metastasio e Goldoni.

L’ingresso principale, invece, è ispirato alla facciata di Casa Cogollo, erroneamente attribuita come dimora del noto architetto Andrea Palladio.

La realizzazione degli interni viene affidata al veneziano Antonio Mauri che progetta le tre stanze del piano nobile.

Due locali sono destinati ad uso dell’Accademia incaricata di verificare eventuali speculazioni legate al progetto edilizio.

La terza sala, chiamata Odeo, è la più illuminata e comunica direttamente con il primo ordine dei palchi, mentre due ampie scalinate accompagnano gli spettatori al piano inferiore.

Si realizza, inoltre, il largo atrio di ingresso arredato di una signorile “bottega del caffè”, introdotta per la prima volta negli ambienti teatrali di Vicenza.

Il memorabile giorno dell’inaugurazione

Il Teatro Eretenio è degno rivale della Scala di Milano e dei più celebri teatri d’Europa!

L’inaugurazione, studiata nei minimi dettagli per non deludere alcuna aspettativa, avviene il 10 luglio 1784.

Lo spettacolo di apertura alla prima stagione è presentato dal napoletano Domenico Cimarosa che trascrive in musica l’Olimpiade di Pietro Metastasio.

Negli anni seguenti, con l’alternarsi del regime francese a quello austriaco, le rappresentazioni al Teatro Eretenio variano repertorio e i melodrammi sono sostituiti dalle opere satiriche ispirate alla situazione politica del momento.

Solo nel 1813 l’impero austriaco s’impone definitivamente su quello francese, consegnando alla città un periodo caratterizzato da un influente movimento artistico.

Le opere, le commedie e i grandi Maestri al Teatro Eretenio

Inizia l’epoca del Romanticismo a Vicenza, che esalta il ritorno della natura in tutti i suoi aspetti, esaltata dalle opere del giovane Gioacchino Rossini.

Il Maestro è una presenza costante al Teatro Eretenio e nel 1823 conquista il pubblico con la rivisitazione in chiave parigina del Mosè in Egitto; opera mai più ripresa nella sua originale stesura.

A Gioacchino Rossini seguono Vincenzo Bellini, già al culmine della carriera, Gaetano Donizetti e Giuseppe Verdi, che propone nel 1844 il Nabucodonosor.

E’ un anno di grandi successi e fatiche per il compositore che, al termine della stagione operistica, si ritira a Recoaro Terme per recuperare le energie perdute.

Quattro anni dopo arrivano le fatidiche giornate del Risorgimento vicentino ed il Teatro Eretenio, l’Olimpico e il Berico – quest’ultimo costruito nel 1794 in contrà SS. Apostoli – sono chiusi al pubblico per salvaguardare gli arredi dalla furia austriaca.

Vicenza trascorre un periodo caratterizzato da alterne lotte interne fino al 15 luglio 1866, quando le guarnigioni del Regno d’Italia costringono gli avversari al ritiro.

Ripresa la consueta attività teatrale, in città arrivano alcune importanti novità.

Tra queste è l’invenzione del “cosmorama scientifico”: uno strumento che consente l’ingrandimento dei panorami cittadini, presentato per la prima volta al Teatro Eretenio il 3 giugno 1867.

[box]Un altro evento degno di nota è l’illuminazione elettrica Edison al Teatro Eretenio, attivata per la prima volta durante la serata di gala del 14 marzo 1883.[/box]

Il Teatro Eretenio tra le due guerre

Nonostante i ripetuti successi, il Teatro Eretenio subisce la concorrenza della spietata e anticipata programmazione degli spettacoli al Teatro Comunale.

Eretto in Campo Marzo nel 1828, il Teatro Comunale raggiunge fama grazie anche ai prezzi contenuti, raccogliendo numerosi consensi dalla classe media.

Ma gli spettacoli al Teatro Eretenio subiscono un progressivo calo di presenze anche a causa del cinematografo, introdotto per la prima volta nella sala Edison di Piazza Castello e in quella del Cinema Palladio, inaugurata nel 1920.

Durante la prima guerra mondiale anche il Teatro Eretenio trasforma la sala a cinema, proiettando una pellicola registrata sui fronti goriziani e sulle località attorno al fiume Astico.

Il 1926, invece, è ricordato per l’opera “sei personaggi in cerca d’autore”, presentata per la prima volta a Vicenza da Luigi Pirandello.

In sala si registrano pochi spettatori, mentre fuori sfila una manifestazione in onore a Benito Mussolini, scampato al terzo tentativo di aggressione.

L’Eretenio trascorre gli ultimi anni di attività proponendo una serie di spettacoli, nel tentativo di tornare ai fasti ottocenteschi, ma il declino è ormai inevitabile.

Nel 1936 opere come il Trovatore e Lucia di Lammermoor anticipano la chiusura del teatro.

Il pesante fardello economico che grava sul Teatro Eretenio dura fino al 1940, quando la proprietà passa al Comune di Vicenza.

Al Comitato del Dopolavoro Vicentino è affidato un primo intervento di manutenzione sulle tinteggiature e sulla doratura degli stucchi.

Al termine del restauro si ripete l’inaugurazione dei locali (17 marzo 1944), simbolicamente chiamato dai vicentini “il nostro Massimo” (cit. L’altalena dei sogni – Antonio Di Lorenzo, 1998 Edizioni Ergon).

Drammatico epilogo durante l’ultimo conflitto

Vicenza, martoriata dai bombardamenti aerei sin dal 1943, perde importanti edifici del centro storico e delle aree limitrofe.

La sera del 2 aprile 1944 le bombe non risparmiano il Teatro Eretenio: scompaiono il portico adiacente Palazzo Civena–Trissino, il palco e la platea.

Sotto le macerie restano il custode e sua moglie, che si dedicarono costantemente alla pulizia del teatro, nonostante la chiusura al pubblico sin dal 1936.

Ferite di guerra

Quel che rimane ancora visibile è purtroppo poca cosa.

Scendendo da Via Delle Grazie è possibile scorgere parte delle mura che anticipavano il palcoscenico e che oggi delimitano un modesto parcheggio per auto.

Puntellato alla base e murato in parte per consolidarne la struttura, il breve tratto di mura resiste imperterrito, restituendo tre semicolonne con capitello dorico ed una piccola, graziosa loggetta.

L’ampio piazzale, oggi adibito a parcheggio, raccoglieva circa 1250 spettatori distribuiti su 4 ordini di 25 palchi ciascuno.

Il centro della vita mondana vicentina scomparve insieme al Teatro Verdi in quelle drammatiche giornate di guerra, sotto i bombardamenti aerei della seconda guerra mondiale.

Crediti e Ringraziamenti

Esiste un’ampia documentazione che illustra esterni e planimetrie del Teatro Eretenio.

Tra il cartaceo consultato sono state trovate anche alcune locandine sugli eventi e alcuni disegni del progetto che ne descrivono storia e cronologia.

Alcune testimonianze fotografiche risalgono ai primi anni Quaranta, realizzate dallo Studio Fotografico Ferrini, che ringrazio per la gentile concessione del materiale.

Le immagini dei quattro grandi compositori italiani provengono dall’archivio del progetto online LiberLiber.it

Bibliografia

- Il Teatro Eretenio tra cronaca e storia nel bicentenario della inaugurazione (1784)

Remo Schiavo, Accademia Olimpica – 1983 - I Teatri del Veneto: Verona, Vicenza, Belluno ed il loro territorio

Franco Mancini, Maria Teresa Muraro, Elena Povoledo – 1985